编者按:18号,光头,王帆,无啤不欢

作者:里可以

责任编辑:李可毅

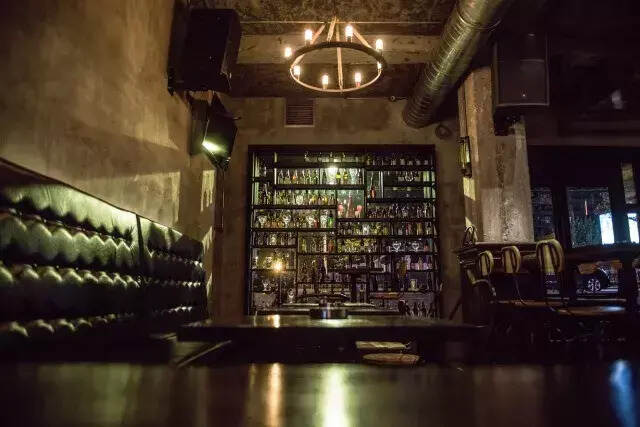

酒吧老板,一个在外人看来极具浪漫主义的人群。似乎每个男人都在生命中的某个阶段想过开一家小酒馆,地段好、交通方便、每天店里都能被各种神人填满,喇嘛、基督徒、穆斯林、江湖骗子、网大导演、十八线演员、外围、民谣歌手、文青、光头、脏辫儿、莫西干、说中国话的老外、满嘴英语的中国人……这群人聚在这儿可以靠着一盘花生、两杯扎啤迎接每天的日出,百年如一日。作为老板,拥有这样一家店的好处有:能靠着这些酒客解决个人温饱问题;有个自己喝酒的地方,在酒吧里总有一张桌子是空出来的,供自己使用;能那让别人觉得自己混得不错,催化自己内心中因成为“地头蛇”后所孕育的使命感、荣誉感。

但总归来说,开酒吧毕竟是门生意,光靠着喜欢喝酒完全无法撑起这一摊事儿,喝酒和开酒馆是两回事儿。酿的酒比市面上所有的酒都好喝、对酒的理解超过了牛顿对万有引力的理解、等等这些事情并不意味着你开个酒吧就一定能达到门庭若市的境界,生意就是生意。

每个怀着开酒吧为自己享乐的人都尝过现实所给予的苦果,因为自己爱喝酒、满脑子都是不安分想法就去开了个酒吧,但他们从没意识过供应商、物业、消防、工商、税务等等这群人,他们通常都不那么爱喝酒、也不那么不安分,创业初期的光头面对“如何挣钱?如何多挣钱?如何持续地多挣钱?”这三个冷冰冰的商业问题时,同样手足无措,因为彼时的他已经身无分文了。

一

“生意太差了,已经到活不下去的地步了。”2010年,光头第一家酒吧的生意惨淡,和很多初入这一行业的一样,他遵循着从批发商手里以低价收酒再以简单粗暴地价格翻番的方式卖给酒客的经营之道,“挣钱”这件事被他化繁为简了,“当时我的店里什么都卖,哈啤三块五进,十块卖,红酒二十进,一百卖。在网上随便找了两个鸡尾酒的配方,给这些酒编个故事然后自己瞎调。”谁来买我的酒?他们有什么特点?他们有多少人?他们每周喝几杯?他们怎么知道我在卖酒?他们为什么要买我的酒?这些问题,对于因兴趣而开店的光头来说仿佛跟酒吧没什么关系。

武汉人说“掉得大”,意思就是人走背运,事情丧到了极点,天王老子来了也无法逆转。面对自己店内的窘境,光头渴望找到能让酒吧不至于倒闭的转变,找进口商批发当时国内不那么常见的产品,给“生命之水”、“苦艾酒”添加噱头,玩儿市场营销,在店内搞连喝十瓶酒免单的活动,这些操作让小店渐渐有了些许生气。在不断扫货的过程中,光头顺理成章的接触到了精酿啤酒。

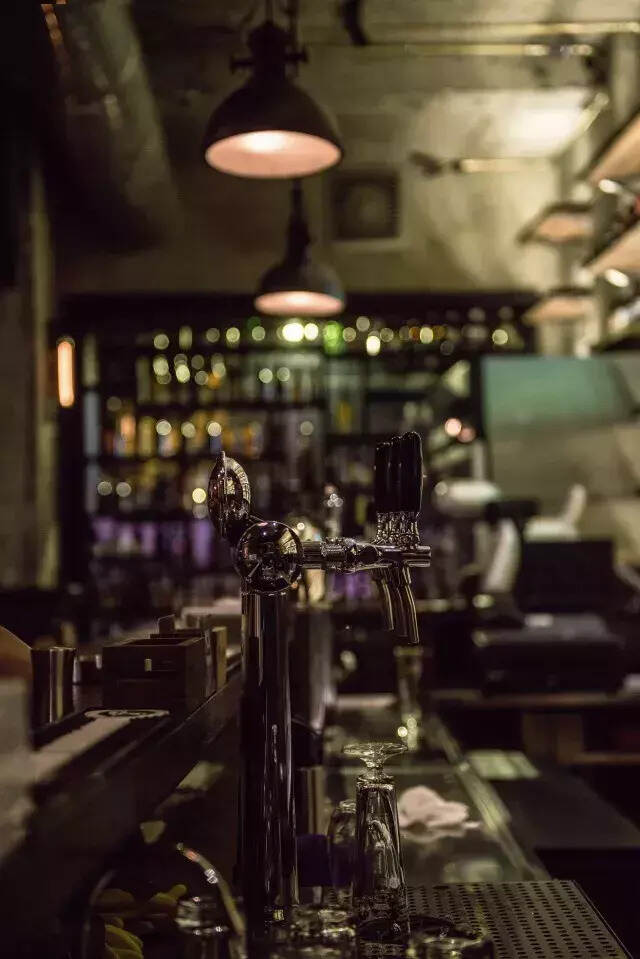

那时,在国内精酿啤酒远没到现在这样妇孺皆知的地步,人们对啤酒只有进口、非进口、黑啤、非黑啤的认知,真正浸淫在圈内的人没有多少,“最开始我在武汉的一家酒吧里喝过一次柏龙,70多一罐,好喝但是感觉特奢侈。”在那个和威士忌兑绿茶、去KTV喝“银子弹”的年代,没什么人真正在乎啤酒的风味,喝了能大,价格实惠300元一打还送果盘,配上昏暗的灯光,足以度过每一个歌舞升平鼓瑟吹笙伸手不见咸猪手的夜晚。精酿对于光头来说,意味着无尽的可能与选择性,到酒吧内找到一款自己从未尝试过的酒,酒保拿出杯子,接满一杯端到酒客的面前,喝完后,杯身上凝结的水汽,渗到了杯垫中,记住这款酒的味道,渴望在下一杯中找到味觉上的另一层突破。

全球厂牌万千,啤酒风味千万。有的产品甚至连名字都没有,酿造设备甚至在酿造前的一秒还在被用来煮挂面,藏匿于世,如同传说。光头想去喝到更多没见过、没尝过的啤酒,他在北京、香港两座城市都曾花光过自己的积蓄,用酒填满旅行箱,坐着绿皮火车返回武汉。但他并不愿去详谈这些疯狂的过往,因为人最无能的行为就是向别人去倾诉“我曾经如何如何。”

18号酒馆武汉市江岸区京汉大道923号,对面就是老京汉火车站,这座车站见证过太多的悲喜。辛亥革命爆发,晚清官兵从此处乘车北上,寻求朝廷的庇护;台儿庄战役,川军师长王铭章殉国,他的灵柩后经京汉车站运抵武汉,人群聚集于此,举行公祭,风雨骤至,天地同悲。车站中如今已冷冷清清的进出站口,在过去的九十余年中吞吐过大量攒动的人头,包容过各色高下雅俗的南腔北调。而如今,随时间变换,其原本的繁华被18号酒馆传承了一部分,街区内霓虹由绚烂到黯淡变化过程,酒吧内的酒客无暇留意,无聊的时候来酒馆里喝一杯似乎成了附近年轻人杀死时间的最好方式。不知从什么时候开始,光头不再是那个满脑子自我与个性的年轻人了,他选择以另一种方式向别人展示自己、标榜自己,啤酒是展示过程中的工具,也不知为何,总之这种变化就这样发生了。

每天来店里的酒客三教九流、包罗万象,但多半都是慕名而来的。他曾遇到很多是自己为“江湖大佬”的客人。他们在网上都曾读过有关18号酒馆与这家店老板的故事,甚至确信比光头还了解王帆(光头本名):早年在街边收保护费,后来“改邪归正”剔去三千烦恼丝,开酒吧酿酒,终成武汉街头文化代表。对于这些让人无语的坊间传说,光头不做任何评论,别人通过什么方式认识自己都无所谓,是不是真的“大佬”也无所谓,精酿需要内核、需要点儿个人崇拜,传说对于一个厂牌创立人、酒吧经营者来说会有负面影响但也足以引起不知情者的好奇。

“我就是个屌丝,每次听见别人叫我大哥的时候我都不知道应该用一种什么气质去接下这两个字,打打屁、喝喝酒挺舒服的,不知道怎么当大哥。”他眯着眼,对我说。

二

目前,18号酒馆店内卖的最好的酒是跳东湖。国内酒吧大多都是小麦卖的最好,跳东湖打破了这一规律,向未曾喝过精酿的推荐一款IPA是件很难的事情,但18号做到了。在光头心中,跳东湖是武汉年轻人的一种文化地标。所以在设计跳东湖 IPA 的味道时,也无时无刻的体现着这个活动的精髓,热情奔放,香气十足;酒在收尾阶段强烈的苦味,则代表着成长的历练,让人印象深刻。

爱,能让人在做事时不计成本。从最初的花光积蓄扫货,到如今的酒厂老板,光头的所有原动力都出于对啤酒与聚会的热爱,他店中伙计们也一样,时间最长的跟了他七年,即便已经不在这里上班的隔三差五也会回来坐坐。从“只赔不赚”到成为地区符号,当光头笃定自己要将卖啤酒这件事干一辈子时,就已经将自己的全部投到了酒吧中的每颗螺丝钉上,砍掉红酒、砍掉鸡尾酒、不再卖威士忌、一心只卖精酿,18号酒馆能成现在这样,离不开所谓的机遇,但对于最初连销售生产计划的18号来说能成这样更依赖于光头心中最初的想法“我知道我要去做件事,所以我就必须要去做这件事。”

在18号酒馆刚刚结束了1个月内测后,迎来了正式营业的日子,迎客当天光头陷入了某种平静,此前一个月的兴奋与期待在开门迎客的刹那间被消费殆尽。曾经的破釜沉舟,尽全力转型终于换回了自己预期,但狂喜来的太快,甚至让人无法接受。18号酒馆的前身,曾面临着倒闭的窘境、曾经因下水管破裂被污水淹没,彼时,光头一边在寻求突破,一边想着是否要放弃开酒吧这件事,但这家无法盈利的店是起点,让他投身到了的扎啤机与酿造罐之中。

人喜欢一件事到了一定的境界时,会造成生活其他层面上的缺陷,世界观会变得扭曲,在外人眼中会被视作“神经病”。

光头也是如此,他喜欢啤酒,无啤不欢。面对不把18号当作啤酒吧的人,他会不高兴,当别人称赞18号的营销方式时,光头会用酒去回敬提问者,酒的品质是18号的立足之本,从未改变。闲暇时,少有的好时光似乎只在一天的工作结束后——找一家酒吧,但不是自己店,点一杯酒,喝掉,再点一杯,再喝掉,周而复始,忙中偷闲。

“为什么不在自己的店里?”

“去别人店里我能够享受,在自己店里,老不自觉地去想当‘孙子’。”

喝酒,光头为之成瘾的事情,无聊时喝、和人聊天时喝,没酒喝会出现疑似的戒断反应。酒吧没有风格可言,有的只是装潢和酒,店中的客人决定了店的气质,光头始终没搞懂如何定义来店内喝酒的人,搞明白这件事似乎对他也没什么意义,“他们喝开心了就好。”

光头曾和“啤酒圈”的东子有过一次夜谈,当时他还未正式下定决心做18号酒馆,他退了高铁票,花光了自己仅有的几千元积蓄买了一旅行箱的啤酒,坐硬座回到了武汉,在东子的店里两人的酒杯从未停歇过,而当时啤酒圈的生意也并不景气,但两人都笃定做精酿这件事一定会收到应有的回报的。

回到武汉,光头仍靠喝酒对抗无聊的时间。后来他有了18号,把喝酒、做酒当成了自己的事业。光头始终不是个急功近利的人,把酒做好、把酒吧做好让一切美好而浪漫的事自然发生,“小四和莫言两人写书的初衷一定不一样。”人都追求财富与名望,但这一切应当是人所做事业所带来的附属品,能做好一件事和会赚钱区别太大了。

在18号酒馆,没有国内啤酒吧常见的老外,本地人构成客人的主体。“我认识你们老板光头,打个折吧。”这句话是客人结账时最常说的一句话,酒吧内酒客似乎都与光头是挚友。他从不让店员拒绝客人的此类要求,开门做生意,屋内,酒客畅饮,在店中“光头”不再是王帆的外号,和“18号”一样,是这家酒吧的名字。

为此18号内的所有店员都剃了光头,不为别的,只为让客人节省时间,满屋都是“光头”,不用再特意的去辨识谁是真的老板,来了喝酒,走了结账。如果有人再刻意地去找“光头老板”,那么他得到的答案一定是“你找哪个光头?”

三

王帆是个很慵懒的人,“玩儿”这件事似乎是他唯一能坚持的事情。

和大多数男性一样,他有开家酒馆的想法,并将之变成了现实,如今18号的成功得益于老板骨子里所与生俱来的随性,酒吧内每天都被客人填满,有人钦佩,有人看着眼红,但万物不可逆,一切自有其边界,一切自有其秩序,想着赚钱的人可能会成为一名成功的商人,但不一定能成为好的厂牌老板,喜欢喝酒的人可能会成为圈内的大拿,但不一定能靠酒去养活自己。

王帆、光头、18号、无啤不欢,这些字眼将酒鬼们指引到了武汉,喝一杯,是这些词汇能为他们做的一切。